当代生物哲学研讨会(三) 伦理道德是否存在生物学基础?

当代生物哲学研讨会·第三期

伦理道德是否存在生物学基础?

引言

从事生命科学研究时,道德伦理问题一直是一个不容忽视的领域。例如,在2018年发生的基因编辑婴儿实验中,由于当时的技术水平尚不成熟,存在潜在的脱靶效应,贸然将基因编辑技术应用于人类生殖细胞基因组编辑存在巨大的安全隐患,这引发了人们对将基因编辑技术应该如何更好地为人类服务的前景的思考。

图1 2023年2月13日,《Nature》期刊在其官网头版头条发表题为“Disgraced CRISPR-baby scientist's 'publicity stunt' frustrates researchers”的新闻

图源:https://www.nature.com/articles/d41586-023-00382-w

无独有偶,2022年末,哈佛医学院神经生物学家利文斯通(Margaret Livingstone)在恒河猴身上施行了幼猴分离试验以研究母婴依恋关系,虽然未对实验动物造成身体上的伤害,但直接将新生幼猴与母猴强行分离的方式被认为过于残忍,最终引发了数百位科学家联名要求将其撤稿。

图2 利文斯通恒河猴实验的推文

图源:https://www.science.org/content/article/harvard-studies-infant-monkeys-draw-fire-split-scientists

当我们面对生命科学实验中的伦理问题时,自然会产生道德上的疑虑。此时,我们可能又会思考一些根本性的问题,如:道德是什么?为什么我们会有道德感?道德又是怎么演化来的呢?这些都是复杂而深刻的问题,牵涉到哲学、心理学、文化和生物学等多个领域,无法简单地用几句话回答。这一期的研讨会,我们想和读者一起谈论对于生命哲学的思考,即生命科学是否构成道德伦理的基础。

关于道德起源的假说主要存在以下几类观点:1.“自然法则”假说将道德归类为自然界的一部分。康德的道德哲学强调了道德是客观的,普遍适用的,不受时间地点人物的影响。然而当我们认真思考时会发现:自然法则本身描述了一个不会改变的真理,而道德准则则是随时空而逐渐演变的,两者存在着本质上的差异。比如牛顿三大定律等所描述的自然法则,它们并不会随着时间以及人类的认识的进步而发生改变;而人类对于衣着、饮食等的行为规范却是会随着人类的社会发展而发生变化的。道德与自然法则两者存在着根本上的差异,因而这一假说很难解释道德的本质。2. 20世纪末的生物哲学家提出了一个全新的观点:道德是以人类生物学特点为基础,由人类创造并受到自然选择压力所保留下来的产物。3. 但也有科学家对此进行了进一步延伸:简单的生物基础并不能形成道德伦理,道德伦理应该是人类文化发展的衍生产物。从当前的视角来看,道德可能在灵长类动物形成甚至更早之前就已经产生,并不一定是人类专属的,但关于道德的基础是生物学基础还是文化基础或是兼而有之的讨论依旧可以围绕这两个观点展开。要论证道德伦理是否存在生物学基础,我们需要从两个角度来审视:生物学理论如何适用于道德伦理,这在哲学上被称为规范伦理;道德伦理为何来自于生命科学,即元伦理。

生命科学理论是否适用于道德伦理?

证明生命科学理论适用于道德伦理,需要在生物界观察到“道德行为”,并且这些行为应能够被解释为道德。实际上,道德作为一种复杂的动物行为必然经历了一个由简单到复杂的演化过程。如此,则在动物界的不同物种中应当存在着不同阶段的“早期道德”。在一些鸟类和哺乳动物中,个体之间相互协助捕食或保卫领地;在许多物种中,父母对群体中其他个体的幼崽表现出关怀和照顾;蚂蚁、蜜蜂等社会性昆虫展现出高度的协作和分工;复杂程度高的利他行为甚至需要付出较为高昂的代价,如工蜂和兵蚁为了整个群体的利益,愿意牺牲自己的繁殖机会等等,虽然这些高昂代价的行为会降低个体的适宜度,但通过亲缘选择理论,我们可以很好的解释他们在群体上的优势:亲属之间合作和互助可以更有效地将自己的基因遗传给下一代;社会性动物的生活方式中采取的合作、协作和奉献的策略符合群体利益的最大化,因而使得个体做出了一种违背个体生物本能的类似“道德”的行为。但是,这种从群体层面上解释个体行为的方式是片面的,因为个体并不总是会选择有利于群体而伤害自己的行为。我们还很难证明如蚂蚁、蜜蜂中的部分个体牺牲自己成全群体的利他行为是自发的还是由遗传因素导致的必然结果。

图3 正在采蜜的蜜蜂

(图源:Kathleen Walsh, 2022)

关于动物界中的类似道德行为,我们可以在非人灵长类动物中观察到一些无法用遗传学理论解释的事件。例如:1996年,美国芝加哥的布鲁克菲尔德动物园中一位小男孩不慎跌入了大猩猩的圈舍。情况危急之际,一只名为“Binti Jua”的雌性大猩猩突然将其抱起并护送到了20米外饲养员可以安全拯救小男孩的门口,在此过程中这只雌性大猩猩还驱离了另一只想要靠近的大猩猩。与此同时,这只猩猩自己的女儿仍然紧紧地抱在她的背上。有意思的是,在1986年英国的泽西动物园中,一只叫做“Jambo”的雄性猩猩中也做出了同样的行为。当人们以为这些行为只是部分和人类长期相处的动物身上发生的偶然事件时,弗兰斯·德·瓦尔(Frans de Waal)指出了同样的行为也可以在野生灵长类动物中出现:在日本的一个雪猴种群中,存在一只先天四肢发育不健全而行动缓慢的雪猴“Mozu”,观察发现这个种群在迁徙时总会以Mozu能跟上的速度移动。

同类之间的食物分享是非常典型的道德行为。早在2006年,人们就在贡贝黑猩猩(Gombe chimpanzees)中观察到了同类之间分享肉类的现象。在另一项研究中,人们分别在Great Nicobar和Katchal两个岛屿上,观察到尼科巴长尾猕猴(Macaca fascicularis umbrosus)有18个个体出现食物共享的现象。

图4 倭黑猩猩(bonobo)与同类分享食物

(图源:JingZhi Tan, Duke University, 2013)

让我们重新回到本小节的问题中来:这些事件证明了灵长类动物已经存在了类似道德的行为,然而用互惠、亲缘关系、基因选择等生物学理论去解释这些高度复杂的行为动机似乎有些力不从心。关于生物理论在道德伦理上是否适用,还需要进一步的探讨。

如何利用生命科学理论去理解道德伦理?

事实上,一百多年前的生物学家们就已经开始尝试。

社会达尔文主义之父——赫伯特·斯宾塞,最早将演化的思想应用于人类社会发展,并将自然选择学说运用于道德伦理上。早在《物种起源》发表前七年,斯宾塞就提出了社会进化的概念。他认为:社会本身的发展应该是顺应社会本身的发展规律,不应该强加干涉。正如同群体中有优势物种劣势物种一样,人也有优等劣等之分。国家对于劣等个体的救助会浪费群体的资源,从而损害整个群体。

图5 赫伯特·斯宾塞

(图源:来源: Vicent Selva Belén)

斯宾塞的自然选择学说很快就激起了广大社会的强烈反对。斯宾塞学派的另一位杰出代表——朱利安·赫胥黎(著名生物学家托马斯·赫胥黎之孙),在自然选择学说遇到如此困境的情况下,努力让新达尔文主义成为普世世界观。自然选择学说之所以遭到如此广泛的反对,是因为仅仅使用优胜劣汰的思想去理解人类社会是有失偏颇的。小赫胥黎对自然选择学说在人类社会上的适用范围进行了重新解释,指出高度的社会多样性将有利于个体更充分地实现自身价值。对于道德准则的定义,小赫胥黎认为它应当适应社会进步的需求,即追求任何能促进更高价值的日益充分实现的东西,这在伦理上是正确的。

这些早期的思想家在生物学和伦理学之间建立了桥梁,试图探讨生物演化与道德伦理之间的关系。这些努力为我们提供了一个历史性的视角,现如今,我们对生物科学是否是道德伦理的基础这一问题进行了进一步梳理,并从正方和反方观点开始论述。

图6 朱利安·赫胥黎

(图源: www. buscabiografias.com)

正方:生命科学是道德伦理的基础

支持生命科学是道德伦理基础的主要观点是:道德伦理是自然选择的直接结果。迈克尔·鲁斯(Michael Ruse),一位坚定地认为生命科学是伦理的基础的生物哲学家,提出了这样的主要观点:道德感是由自然选择产生的幻觉,能够让我们成为优秀的合作者。他指出,“道德并不是一群原始人坐在篝火边聊聊天就定下了名为‘道德’的规矩,而是经过自然选择逐渐形成的。”我们可以这样理解:自然选择促进了远古人类选择更有利于自己的群居生活。群体生活带来的潜在的长远利益维系了每一个自私的个体。然而,如果有一个个体做出了损人利己的行为,他便会在群体中受到排挤。为此,群居者逐渐演化出一种能够约束自己的“自私行为”的行为准则,而这便是道德的雏形。本质上来说,道德是人类基于群居生活所产生的主观感觉,这种主观感觉促使个体维护群体利益提升了群体的适宜度,从而被自然选择保留了下来,因此道德是人类适应于自然选择的结果。

鲁斯认为:道德是对社会生活的适应,正如同手脚牙齿是对人类活动的适应,信息素是对切叶蚁的适应一样。然而根据演化的原理,道德的演化应当是无方向的,但纵观时间却发现它具有明显的进步性,这是因为文化在对道德起着重要的导向作用。文化对于道德形成中重要作用如同自然选择对性状的影响一样,道德是对文化和自然选择的共同适应,抛开任何一个方面谈道德的基础都将是片面的。在需要文化和自然选择两个形成的条件下,道德只能是人类的一部分。

虽然我们可以在非人灵长类动物中观察到近似道德行为,从而得出鲁斯所认为的道德是人类特有的这一论点是不正确的,但这并不影响鲁斯很好地用生物学原理诠释了自然选择与文化对道德形成的作用。

反方:生命科学不是道德伦理的基础

然而,在生物学和道德伦理之间的关系辩论中,科学家们提出了各种不同的观点。弗朗西斯科·阿亚拉(Francisco Ayala)提出了一种与鲁斯截然不同的观点:他认为道德是文化演化的产物,而不是自然选择的直接结果。他认为自然选择的结果是高智商,而非道德,道德是人类高智商的拓展适应(Exaptation)的表型,它需要人类对价值进行判断,因而是一种文化行为。

为了评价生物学能否作为道德理论学的基础,我们可以思考一个更简单的问题,即道德是否存在于其他动物中。阿亚拉认为,判断一个行为是否道德取决于三个关键条件,即预测后果的能力、做出价值判断的能力和在不同选择中做出决策的能力。预测后果的能力在生物界中普遍存在,这是道德行为的生物学基础;而后两项能力依赖于人类特有的高级智力,只有当智力达到一定程度时,这些能力才有可能形成。此外,许多社会生物学家认为,人类的道德是基因的衍生产物,道德准则看似是在维护道德行为,实则是在保护这些行为的源头—基因。而阿亚拉持有不同的观点,他认为生物利他行为是由于相关基因会受到自然选择的青睐,而人类的道德是天生的,人类的道德行为不一定能带来生物学上的获益,即这些行为可能并不助于保存他们的基因。

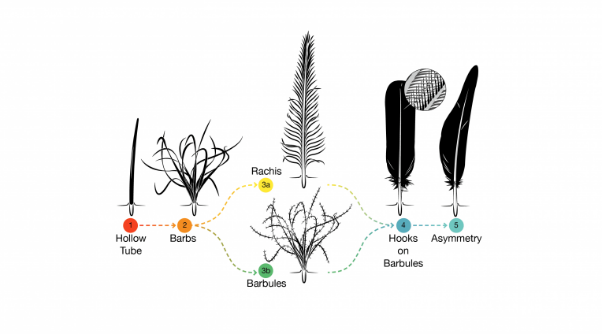

自然选择提高了我们两足祖先的智力,智力的增长又促进了他们对道德行为的感知,从而促使道德规范的形成和制定,最终带来了人类生存和繁殖的改进。人类之所以与动物在道德上不同,是因为人类能够自我评估和反思自己的行为,这使他们在本质上与动物界中的亲缘选择、互惠互助等行为有显著区别。拓展适应指的是某些性状在演化过程中,衍生出新功能的变化,这种现象在生物中广泛存在。如达尔文在《物种起源》中写道:许多复杂的性状是从具有不同功能的早期性状演变而来的。鸟的羽毛是一个重要的例子,早期的鸟类通过羽毛来控制自己的体温,如在温度较高的环境里,鸟类可以通过竖起自己羽毛来达到散热的作用;随着时间的推移,一些鸟类衍生出了一个新的特征,即利用自己宽阔的羽毛来达到捕捉昆虫的目的,这一功能极大地增强了有羽鸟类的生存和繁衍能力;而另一些鸟类因为具有特定排列的大轮廓羽毛,使得部分个体演化出了一个新功能——滑翔,这个更有益的新功能使得这种性状得以传播。因此,鸟类羽毛的演化是一种生物拓展适应的表型。

图7:形态各异、颜色丰富的羽毛

(图源:Cornell Lab of Ornithology. 2013. All About Feathers.)

虽然动物和人类都符合拓展适应原则,但仍然存在重要区别。动物界中自私行为相对于利他行为的生存优势在人类社会中并不适用,因为人类可以理解利他主义行为的价值,从而采取利他主义,并通过法律或其他方式来保护利他策略的利益,以平衡自私行为对社会群体的伤害。这一整个过程需要完成理解、价值判断和策略选择三个步骤,缺少其中的一个步骤将会使道德行为下降为本能行为。因此,阿亚拉认为道德不仅仅是对自然选择的简单适应,而是人类高智商的延伸——文化演化的产物,具有明显的拓展适应性。正如新出现的ChatGPT技术可以在一代人的时间里传递到数百万人,但生物的某些性状却需要经历漫长的演化过程才会有可能被保留下来。

由此,关于道德伦理是否来自于生命科学这一问题在以下三个关键方面存在分歧:1、道德是否是自然选择的直接产物;2、道德是人类对自然的适应,还是高智商的表现;3、道德的起源只在人类里出现还是早于人类出现。争论的双方都认可自然选择在道德伦理形成过程中起到了重要的作用。不同的是,鲁斯认为的自然选择直接作用于个体对道德的感受,而阿亚拉则认为自然选择的直接产物是高智商,道德是高智商的拓展表型。争论的关键在于是否承认非人类动物的道德行为存在价值判断与策略选择的能力,这需要生物界学者更多的研究。

结语:对于道德伦理的拓展思考

重新审视基因编辑婴儿事件,研究者因为使用了不成熟的基因编辑技术而使得人们对此感到忧虑。这一由道德感产生的忧虑是由生物基础还是文化基础所决定的,各位读者读到这里也有了属于自己的观点。在此,我们提出两个拓展的问题,以引导大家更广泛的思考:

关于过去,我们可以探讨:道德是如何从动物行为演化而成的?如果道德是高智商的拓展表型,那动物界的“道德行为”能被称为道德吗?这个问题涉及到道德感的起源,以及它是如何在人类演化的过程中逐渐发展和确立的。区分文化形成前后的道德行为,也能更好地回答道德的基础是什么。

关于未来,我们可以思考:人类是否能够通过自身的智慧克服生物性的限制?这个问题涵盖了道德伦理的发展和个体道德决策的问题。我们可以思考是否人类有能力超越基因驱动的本能,根据道德原则来制定决策,从而影响道德行为。当人类能够超脱于生物性的限制时,关于道德基础的考量也便迎刃而解。

这两个问题不仅涉及伦理学与生物学和文化之间的关系,还将思考引入到过去与未来中,提供了更广泛而深入的思考领域。尝试弄清楚人类道德行为的生物学与社会学本质,将有助于我们在更广阔的未来自如地应对科技革命所产生的伦理道德的复杂问题,以及从生物学与哲学的角度去理解人类文明演化的过程,对道德伦理产生更多的思考。

参考文献

1. Baylis, F. et al. CRISPR J. Nature. 3, 365–367 (2020).

2. Nature. 614, 599-600 (2023)

3. DAVID, et al. Harvard S. Nature. 378, 6618 (2022).

4. Darwin, Charles (1859). "On the origin and transitions of organic beings with peculiar habits and structure". On the Origin of Species (1st ed.). London: John Murray. pp. 179–186.

5. Darwin, Charles (1872). "On the origin and transitions of organic beings with peculiar habits and structure". The Origin of Species (6th ed.). London: John Murray. pp. 138–143.

6. Buss, David M., Martie G. Haselton, Todd K. Shackelford, et al. (1998) "Adaptations, Exaptations, and Spandrels," American Psychologist, 53 (May):533–548.

7. Allchin, D. The Evolution of Morality. Evo Edu Outreach 2, 590–601 (2009). https://doi.org/10.1007/s12052-009-0167-7

8. Brosnan SF, De Waal FB. Monkeys reject unequal pay. Nature. 2003 Sep 18;425(6955):297-9. doi: 10.1038/nature01963. PMID: 13679918.

9. Ian C. Gilby, Meat sharing among the Gombe chimpanzees: harassment and reciprocal exchange, Animal Behaviour, 953-963 (2006).

10. Jayashree Mazumder, Stefano S.K. Kaburu, First report of food sharing among nicobar long-tailed macaques, Quaternary International, Volume 603, 2021, Pages 31-39, ISSN 1040-6182,https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.11.049.

封面图源:https://theconversation.com/fr/topics/animal-ethics-committee-4141

作者/谢宇龙 余丹